Porto in scena la complessità e la necessità dell’ebraismo

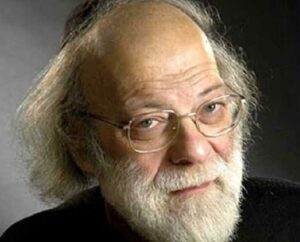

Andrèe Ruth Shammah, direttrice del Teatro “Franco Parenti”, da 50 anni è una delle voci più originali della cultura italiana. A Riflessi racconta un pò della sua vita

Andrèe Ruth, cominciamo dalla sua famiglia. Che storia ha alle spalle?

La storia della mia famiglia è costruita su una serie di racconti familiari parziali, che io ho sempre ascoltato senza averli vissuti personalmente. Sono infatti nata in Italia, a Milano, ma sono di cittadinanza francese, perché di nazionalità francese sono i miei genitori. Loro in realtà vivevano ad Aleppo, in Siria. Nel 1948, mentre mia madre già aspettava me, dovettero fuggire dall’oggi al domani – passando per i tetti, di notte, ospiti di un amico fingendo di essere arabi, con mia madre addirittura costretta a coprirsi con il burka – prima di poter espatriare. Dall’oggi al domani quelli che sembravano amici divennero nemici, mio padre per fortuna fu avvertito in tempo. Però perdettero tutto, ogni cosa, e considera, da quello che so, che gli Shammah erano una famiglia agiata in Siria. E così, passando dal Libano sono arrivati a Milano.

Perché Milano?

In realtà sarebbero dovuti andare in Giappone, dove mio padre aveva avviato una sua attività di import/export; ma poi lui fece tappa a Milano, credo perché un suo fratello già viveva qui. Restammo in albergo 6 mesi – il tempo di farmi nascere –, e poi non ci siamo più spostati, anche perché l’Italia si stava preparando al boom economico, e così anche qui c’erano molte opportunità per ricostruirsi una vita. Infatti, con i suoi fratelli, mio padre costituì la Sameico (dai nomi dei fratelli: Siahou, Albert, Mois, Edmond, Isaac), anche questa società di import/export. Poi in realtà i miei zii sono partiti: in Israele, Argentina, Brasile. Noi siamo rimasti; del resto, la forza dell’ebraismo è quella di saper ricominciare da capo. L’ammirazione che ho per mio padre è che lavorando si è ricostruita una posizione.

Mi parla della sua identità ebraica?

Mio padre era praticante, ma non dedicava tempo a istruire noi donne. Ricordo Pesach, con i miei cugini, la religione in casa era semplicemente una realtà scontata. C’era la pratica, senza la teoria. La consapevolezza dell’ebraismo l’ho avuta nel tempo.

E sul suo paese d’origine?

Non si parlava mai della Siria, o dei paesi arabi, o dei conflitti. Mia madre non voleva che mio padre parlasse in arabo, voleva cancellare il conflitto che ha sempre vissuto con la sua parte siriana. Quanto a me, come ti ho detto non so molto di quel passato. Pur di conservare la cultura francese, a Milano abbiamo frequentato una scuola cattolica, perché era l’unica francese. Però forse qualcosa mi è rimasto, di quella fuga improvvisa per i tetti, perché il mio carattere è sempre stato molto irrequieto.

C’entra qualcosa questo con la scelta di lavorare in teatro?

Ma, sai, la verità è che più ci penso e più credo che il caso non esista. Sì, è vero, a scuola, quando dovevamo recitare versi a memoria, ero brava. Tutto è cominciato perché ero innamorata di un ragazzo, e per non andare a Forte dei Marmi in estate e restare a Milano, così da poterlo incontrare, inventai la scusa di studiare recitazione. Poi la storia andò male, e per consolarmi provai lo stesso a fare il provino al Piccolo, sebbene fossi diffidente all’idea di diventare attrice, cosa che infatti non ho mai fatto. Dopo il provino partii per Parigi, convinta che non mi avrebbero preso. E invece. Oppure c’è l’altro caso, di quando dovetti accompagnare un attore, e incontrai Paolo Grassi che mi parlò delle meraviglie del teatro, cosicché volli andare al lavorare con lui. Insomma, ti dicevo che questi sembrano casi, accidenti, però se li guardo in sequenza, se li riguardo a distanza, mi pare evidente che la direzione fosse quella, cioè che oltre il caos apparente ci fosse una direzione, e allora mi dico che il destino mi avrebbe portato comunque da quella parte.

C’è un approccio ebraico al teatro?

Certo. L’ho capito vedendo alcuni registi all’opera. Per me l’approccio non deriva dall’argomento che tratti – per esempio la shoah – e sono contraria a continuare a definire l’ebraismo per quello che è successo nel Novecento. Tutto questo, per definire la nostra identità, in fondo non è interessante. Questi argomenti possono essere trattati anche non da ebrei. Importanti sono gli autori.

E allora?

C’è altro. Guarda Peter Brook, ebreo. Cosa ha fatto? Ha spostato la scena, privando il palco di ogni elemento superfluo: è il divieto di idolatria, del vitello d’oro. Strehler e Visconti non sono ebrei, e si vede. Io credo che un ebreo che fanno teatro anche senza rendersene conto, segue alcuni valori da trasmettere di generazione in generazione. Brook, Ariane Mnouchkine, io, siamo ebrei. Inconsciamente o meno, non insegui la riproduzione della realtà, ma cerchi di parlare il più possibile guardando le persone in sala, dando spessore a quel che dici. Non voglio dire che non si scherza: anzi, c’è una fortissima capacità ebraica di fare ironia, però è sempre portata a comunicare qualcosa di importante. A me questo interessa molto. L’ebraismo è questo tipo di eredità; è un’eredità importante, non limitante. È un teatro della necessità.

Ha subito limitazioni nella sua carriera per il fatto di essere ebrea?

Certo a volte l’identità ebraica produce reazioni, proprio perché credo ci siano molti pregiudizi, e perché io non sopporto chi parla male di Israele, provo dolore e fastidio, e mi dichiaro molto nel mio parteggiare per Israele. Certo posso criticare il suo governo, ma Israele è per me come la mia famiglia: cerco sempre di proteggerla. Oggi può essere molto più difficile sventolare la bandiera di Israele e dire che sei ebrea. Quando sono andata a parlare alla Statale, per il Giorno della memoria, ho detto che non se ne può parlare se non si parla anche di Israele, perché non si può parlare solo degli ebrei morti. Ma vedi, io sono anche abituata a stare in minoranza, e poi in teatro sono libera e non dipendo da nessuno. Non sono amata per questo, perché do l’impressione di non aver bisogno degli altri, anche se la verità è che ne ho molto bisogno, perché il mio progetto, di fare teatro come servizio pubblico richiede molte risorse. Mio padre mi ha aiutata agli inizi; poi c’è stato un suo amico, Joe Nissim, che prima di morire mi ha permesso di realizzare un sogno, recuperare la piscina adiacente al Teatro. Vorrei inoltre ricordare che sono stata la prima ad avere inventato il festival di cultura ebraica. Il risultato è che oggi l’attività del Teatro Parenti è un regalo alla città di Milano.

Dal suo punto di vista, qual è la condizione della cultura in Italia?

Non posso immaginare di poter fare la mia attività se non a Milano. Il teatro Parenti è lì da 50 anni, sono fortunata di vivere a Milano, perché il livello dei teatri e della cultura e dell’editoria è certamente il più alto. Purtroppo però la politica di questo non si accorge, la cultura dovrebbe essere il nostro ministero dell’economia, pensa al turismo culturale, l’unico che rende – immagina Spoleto o Verona senza l’Arena o il festival, nessun andrebbe a visitarle. Servirebbero mille teatri, ma non credo che la classe politica se ne renda conto, a parte Renzi, che è amico della cultura e di Israele.

A proposito di amici: mi parla del suo rapporto con Haim Baharier?

In realtà lo considero il mio maestro. Mi ha dato la chiave per comprendere come noi stessi non dobbiamo accettare certi compromessi, neppure quelli linguistici, sulle traduzioni della Torah. Mi ha illuminato sul fatto dell’importanza del testo. Come ho detto sono cresciuta in una scuola cattolica, e con Haim ho preso sempre più consapevolezza della mia identità. Glie ne sono molto grata. Ha fatto molte conferenze al teatro Parenti, andate tutte esaurite e abbiamo imparato molto da lui. Ha tenuto lezioni sull’uso delle parole, sullo studio della Torah, tra la differenza tra chi crede di averla letta e poi come la spiega lui. Tutto questo mi ha arricchito moltissimo.

Come percepisce l’ebraismo italiano?

Prima di tutto devo dirti che io mi sento più francese. Lo sono di nazionalità, e poi la Francia mi ha dato molto [Andrèe Ruth Shammah è stata insignita dalla Legion d’onore, n.d.a.]. A Milano è noto che ci sia un grande problema di litigiosità nella comunità, che trovo insopportabile. In generale io credo che dovremmo imparare ad arricchirci della complessità e della diversità, e invece a volte si cerca di dire agli altri come si deve essere dei veri ebrei, mentre la meraviglia dell’ebraismo è la complessità, questo fatto che non si riesce mai a chiudere un discorso. A me piace molto questo aspetto, perché è questa la vera cultura. Questa semplificazione che invece alcuni vorrebbero imporre ci danneggia. Senza parlare del disagio che a volte provano i figli dei genitori convertiti, come dovessero sempre dimostrare di essere ebrei. C’è troppa rigidità, io sono contenta che si difenda l’ebraismo, ma c’è un limite. Penso che bisognerebbe ascoltare le posizioni diverse, ma non c’è questa attitudine all’ascolto. Che vuoi che ti dica: forse è inevitabile che sia così, l’ebraismo in fondo è meraviglioso anche perché tutti litigano sempre.

Per la serie “Donne del mondo ebraico”, leggi anche:

Pacifica Di Castro e Sara Copio Sullam

Giuliana Piperno Beer Paserman z’l’

Una risposta

Molto interessante, molto coinvolgente. Grazie a Massimiliano Boni e ad Andrée Ruth Shammah!