La mia famiglia, Israele, la scienza: ecco la mia storia

Rav Gianfranco Di Segni si racconta: i suoi genitori e i suoi nonni, la comunità degli anni Sessanta, i primi viaggi in Israele (con qualche disavventura), fino alla scelta di studiare da rabbino

(quella che segue è una versione leggermente ridotta: Qui puoi leggere l’intervista integrale)

Finalmente ti sei deciso a concederci l’intervista sulla tua formazione ebraica!

Beh, era diventato più difficile dire di no che accettare. E comunque, parlare del passato è meglio che del presente. Però sappi che se si apre la stura ai ricordi, c’è il rischio che corrano a fiotti. Cercherò di menzionare solo quelli rilevanti.

Non ti preoccupare. Cominciamo dalla famiglia: la tua ha avuto un ruolo importante?

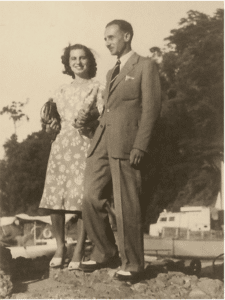

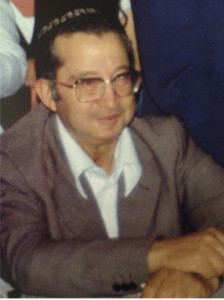

Certamente. Sia direttamente che in modo indiretto. Mio padre e mia madre, zikhronam livrakhà (z.l.), mi hanno trasmesso l’importanza di avere una identità ebraica e di sentire la responsabilità per la Comunità e le sue istituzioni. Mio padre, Ruggero Di Segni z.l., fu dapprima consigliere della Comunità ebraica di Roma (CER) sia prima che dopo la Seconda guerra mondiale, occupandosi delle Scuole. Dal 1957 fu consigliere dell’Unione delle Comunità Israelitiche Italiane (UCII, come si chiamava allora), con il ruolo di assessore alla cultura, e dal 1961 anche di vice-presidente, fino alla sua prematura scomparsa nel 1967. Mia madre, Dely Grünwald Di Segni z.l., fu eletta nel consiglio della CER alla fine degli anni ’60. Essere impegnato ebraicamente nelle istituzioni comunitarie è stato per me naturale. Entrambi i miei genitori mi hanno anche trasmesso il sentimento sionista e l’amore per Eretz Israel, che mi hanno portato poi a decidere di andare a studiare all’università in Israele.

Che intendevi quando hai detto che i tuoi genitori hanno influito su di te anche in modo indiretto?

Questo è un punto interessante e fa parte delle contingenze della vita (ma non del caso). Lo zio (acquisito) di mio padre era rav Angelo Sacerdoti z.l., che fu rabbino capo di Roma fra il 1912 e il ’35, quando morì prematuramente all’età di 45 anni. Sacerdoti aveva sposato Gina Zevi, sorella di mia nonna paterna. Benché io non abbia potuto conoscere il rabbino Sacerdoti, morto quasi 20 anni prima che nascessi, ho conosciuto molto bene la zia Gina, che sopravvisse al marito per circa quarant’anni.

La presenza in famiglia del ricordo di rav Sacerdoti (anche tangibile, con alcuni libri e oggetti rituali) è stata determinante per me. L’avere avuto uno zio rabbino capo non poteva non lasciare un segno. A casa mia non si sarebbe detto, come a volte si sentiva dire in altre famiglie, “se non studi o non ti comporti bene, ti mando a fare il rabbino”. Anche da parte di mia madre c’è stata una figura il cui ricordo è stato fondamentale: il nonno (per me, bisnonno) Vittorio Grünwald z.l., matematico, laureatosi all’Università di Vienna (con all’attivo diverse pubblicazioni tuttora citate), professore di matematica e di tedesco nelle scuole superiori di diverse città d’Italia, fra cui Livorno, Venezia e infine Firenze dove nacque mia madre nel 1922.

Ma soprattutto – per quanto riguarda l’aspetto ebraico – il nonno Vittorio era in stretto contatto con la cerchia di rav Shemuel Zevì Margulies, rabbino capo di Firenze dal 1890 fino al 1922 e Direttore del Collegio rabbinico italiano (immagino che fra di loro parlassero in tedesco). Il nonno Vittorio era bibliotecario del Collegio e teneva anche delle lezioni; suo figlio Benno aveva studiato per prendere il diploma di Maskil, ma la sua vita fu interrotta tragicamente durante la Prima guerra mondiale cadendo sul Carso nel 1916.

I ricordi vividi del rabbino capo di Roma e del professore hanno plasmato le mie attitudini ebraiche. E non posso negare che l’ascendenza ashkenazita del ramo materno abbia avuto una sua rilevanza. Gli ebrei ashkenaziti, se sono religiosi, lo sono mediamente più degli italiani; se non lo sono, lo sono di meno. Diciamo che tendono più verso gli estremi. Il divieto di scrivere, cucire, tagliare ecc. di Shabbat fa parte delle primissime nozioni di ebraismo che ho appreso da mia madre e così per la kashrut.

Che ci puoi dire delle Scuole medie? Anche quelle le hai fatte alla Scuola ebraica?

Sì. Erano state trasferite da poco nella nuova sede di Lungotevere Sanzio ed erano intitolate a rav Angelo Sacerdoti, un ulteriore motivo per andarci. Lì avvenne il reale e definitivo “imprinting” (scusa l’uso di un termine biologico, deformazione professionale). Il mio insegnante di materie ebraiche era il Morè Moshè Sed z.l., uno dei morim più apprezzati, seguiti e influenti degli anni ’60-’70. Formò decine e decine di studenti. Quest’anno, il 29 marzo – 27 Adar II, ricorrono i quarant’anni dalla sua scomparsa: che questo mio ricordo sia di ‘illui nishmatò (“elevazione della sua anima”). Il Morè Moshè, accortosi che mi piacevano le materie ebraiche e che mostravo di avere una certa attitudine, mi propose di frequentare il Collegio rabbinico. La mia risposta, ingenua, fu che non potevo fare il rabbino perché non ero intonato. Evidentemente avevo le idee un po’ confuse sul ruolo del rabbino… Il Morè mi guardò fisso negli occhi, con uno sguardo che mirava lontano (lo ricordo ancora come se fosse oggi), e mi disse: “Vabbe’, potrai essere utile all’ebraismo italiano anche in altro modo”. Uno o due anni dopo, quando stavo già al ginnasio e mi si chiarirono le idee sugli studi rabbinici, iniziai veramente a studiare al Collegio rabbinico e il Morè Moshè fu di nuovo mio insegnante.

Il Morè Moshè fu anche il tuo Maestro per il bar mitzwà?

No, per il bar mitzwà fui preparato dal Morè Vittorio Della Rocca z.l., di cui abbiamo celebrato un paio di mesi fa il primo anniversario dalla sua scomparsa. Credo che i miei genitori lo scelsero perché avevano avuto modo di conoscerlo personalmente e ne apprezzavano le grandi qualità umane. Mio padre lo conosceva – immagino – dai tempi in cui stava nel consiglio della CER. Per mia madre le cose andarono così. Con il matrimonio, si era trasferita a Roma da Firenze nel 1947. In quel periodo era rabbino capo di Roma rav David Prato, richiamato (dopo circa 6 anni passati in Israele) a risollevare la Comunità di Roma dalle tragedie e dagli sconquassi subiti durante le persecuzioni e la guerra.

Il Morè Della Rocca è stato per me una figura imponente, nel vero senso del termine, che va al di là della preparazione per il bar mitzwà. Entrò nella mia vita nel tredicesimo anno mentre mio padre z.l. se ne stava andando (morì tre settimane dopo il bar mitzwà, che peraltro era stato rimandato di quattro mesi, con l’autorizzazione di rav Elio Toaff z.l., proprio a causa della malattia). Da allora ho sempre nutrito un affetto per il Morè Della Rocca come l’avrei avuto per mio padre. Un affetto reciproco visto che anche lui, all’età di circa 10 anni, aveva perduto suo padre Rubino, deportato dai nazisti e mai ritornato, e quindi comprendeva bene lo stato d’animo della nostra famiglia, non solo mio ma anche di mia madre, mio fratello Marcello e mia sorella Miriam, che infatti è citata nel libro di memorie di rav Della Rocca. Questo sentimento speciale si è poi trasmesso naturalmente anche ai miei figli.

Hai accennato prima ai tuoi studi al Collegio rabbinico. Ci puoi dire qualcosa di più?

Dopo quella risposta un po’ ingenua che avevo dato al Morè Moshè capii meglio in cosa consistessero gli studi al Collegio e che la chazanut non fosse la parte essenziale degli studi rabbinici. Iniziai ad andare al Collegio ma senza essere iscritto ufficialmente, ero un uditore. Questo significa che non frequentavo tutti i corsi e non facevo esami. Errori gravissimi entrambi, che ritardarono e prolungarono di diversi anni i miei studi successivi quando finalmente, vent’anni dopo, iniziai gli studi al Collegio in modo curriculare. Però, dal punto di vista formativo, non c’è dubbio che quei corsi da “volontario” furono importanti per me. Fra i miei insegnanti di allora (fine anni ’60-inizio ’70), c’era come ho detto prima il Morè Moshè, in particolare per la Mishnà e per Halakhà e Tefillà. All’inizio di ogni lezione riempiva la lavagna con le parole ebraiche nuove e accanto scriveva la traduzione. Così via via imparai il vocabolario fondamentale. Ho ancora i quaderni di quell’epoca e questo metodo dovrebbe essere seguito da tutti gli insegnanti di materie ebraiche (a iniziare da me, ma confesso che non ho la pazienza e la precisione che aveva il Morè Moshè). Oltre al Morè Moshè, ricordo i rabbini e professori Ariel Toaff e Isidoro Kahn, con i quali studiavamo la Torà con il commento di Rashì, Augusto Segre (Storia ebraica), Goltz (Talmud). Extra-collegio studiavo Talmud e Torà con Rashì insieme a Ariel Rathaus, tornato da poco dagli studi in yeshivà a Gerusalemme che per primo mi parlò di cosa fosse una yeshivà, incoraggiandomi ad andarci, cosa che poi feci. Studiavo anche con rav Shalom (Mino) Bahbout, alla Pensione Carmel, ospiti di sua madre la sig.ra Maria Zard z.l. Studiavamo Halakhà e Mishnà con il commento di Bertinoro. La consuetudine proseguì anche anni dopo, quando ci riunivamo alla Pensione lo Shabbat pomeriggio per l’Oneg Shabbat o per dei seminari.

Fin qui la teoria. E la pratica?

Il tuo primo approccio con Israele come fu?

Una risposta

Bella intervista. Condivido alcuni ricordi, insieme a Miriam e Simonetta ed a altri amici chaverim del Bene Akiva.

Fra i ricordi, vorrei aggiungerne uno: Gianfranco di Segni è stato direttore di Zeraim, e attraverso il giornale ha contribuito ad una più ampia partecipazione alla cultura giovanile ebraica