Abramo e Iefte

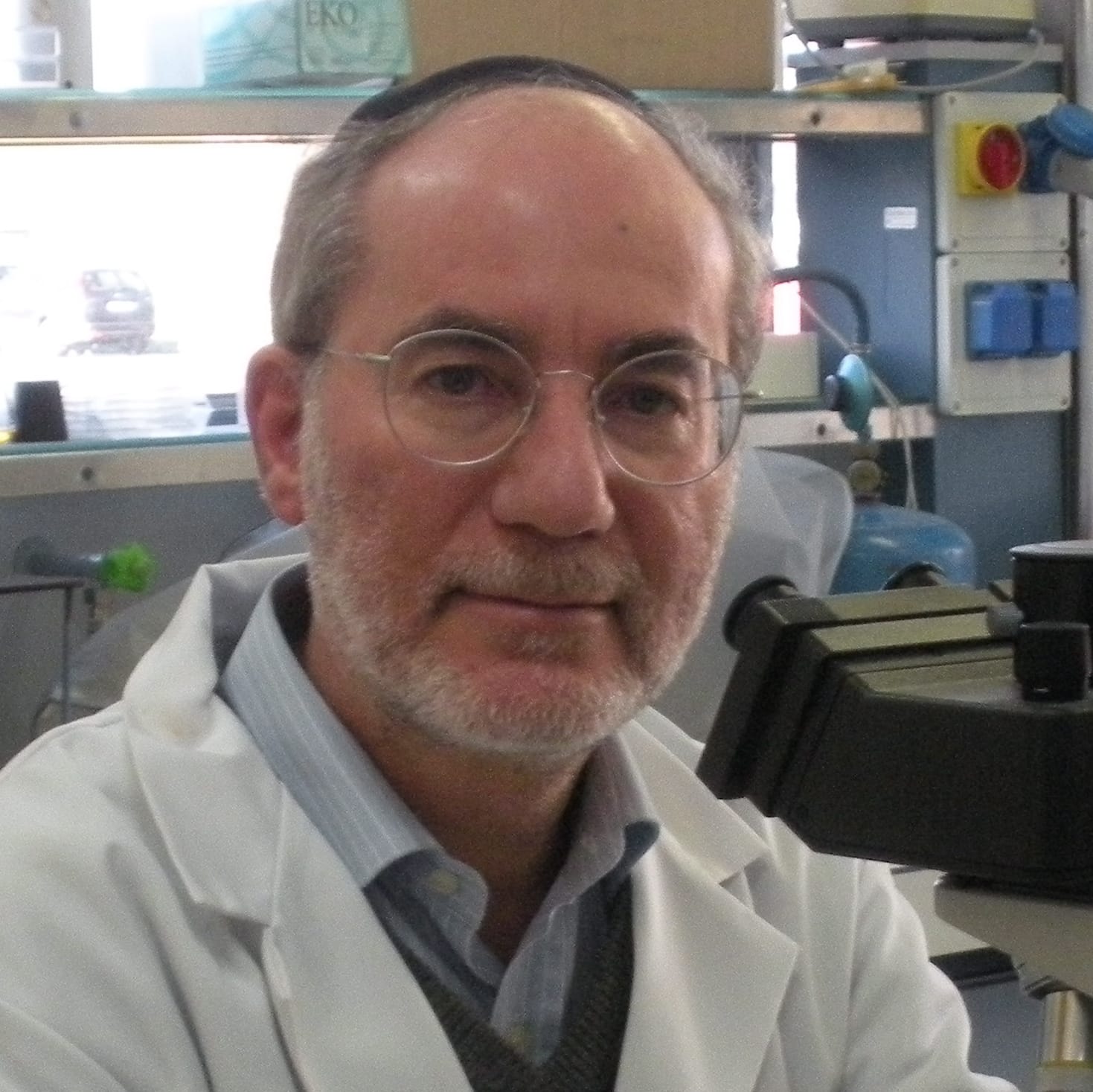

Rav Gianfranco Di Segni replica ancora alle parole del teologo Vito Mancuso, pubblicate in un articolo su La Stampa del 27 marzo

Sollecitato da molti, vorrei tornare sulla questione di Abramo e Isacco a seguito dell’articolo di Vito Mancuso uscito su La Stampa di lunedì 27 marzo scorso. Premetto che concordo con Mancuso sul fatto che le sue parole uscite sul Venerdì di Repubblica del 3 marzo nell’intervista riguardo a Lucio Dalla, che hanno dato origine a questa discussione, non erano antisemite (e a parer mio neanche antigiudaiche). Mi fa piacere aver sentito che la redazione di Riflessi ha eliminato almeno la prima di queste accuse dal cappello redazionale apposto al mio precedente intervento su questo argomento.

Entriamo ora nel merito della questione. Non per una sterile polemica ma per una discussione costruttiva, perché – come afferma il Talmud – da questa si accresce la conoscenza.

L’interpretazione ebraica del passo biblico sulla “legatura di Isacco” (Genesi cap. 22) è profondamente diversa da quella proposta da Mancuso. La traduzione del versetto da lui riportata, “Prendi il tuo amato unico figlio, Isacco, va’ nella terra di Morijà e là offrilo in olocausto” (Gen. 22:2), è certo una traduzione possibile ma non l’unica. Come nella maggior parte dei casi, traducendo da una lingua all’altra si perde la molteplicità di diverse letture che può esserci nella lingua originale, in questo caso l’ebraico. La parola “offrilo” traduce il termine ebraico veha’alèhu, che significa in realtà “fallo salire”. La connessione fra salire e i sacrifici è ovvia: la fiamma del fuoco sale in alto. Rashì (Francia, 1040-1105), il massimo commentatore della Torà degli ultimi mille anni, interpreta il termine nel senso letterale, ossia che l’ordine divino è di far salire il ragazzo sul monte. Così scrive Rashì a commento di quel versetto: “Il Signore non disse ad Abramo ‘scannalo’, perché non era Suo desiderio farlo scannare bensì di farlo salire sul Monte”. E continua Rashì: “Dopo che l’ebbe fatto salire, Dio gli disse: Fallo scendere”.

Si potrebbe pensare che Rashì scrivesse secondo lo spirito dei suoi tempi e dell’area geografica dove viveva, ma in realtà il suo commento si basa su un midrash che risale a circa 800 anni prima, prodotto in Eretz Israel. Ricordiamo che Rashì è un commentatore che, come lui stesso afferma, viene a spiegare il senso piano del testo (peshàt). Quando cita un midrash, lo cita solo se è vicino al peshàt. Così recita il midrash:

Disse Rabbi Acha: Abramo [all’ascolto dell’ordine divino] cominciò a meravigliarsi: questi fatti non sono altro che fatti che portano stupore! Ieri mi dicesti: “La tua discendenza prenderà il nome di Isacco” (21:12), e oggi hai cambiato e hai detto: “Prendi tuo figlio” (22:2). E ora mi dici: “Non mettere le mani addosso al ragazzo” (22:12)! Gli disse il Santo, Egli sia benedetto: Abramo, “non infrangerò mai la mia alleanza e il detto delle mie labbra non muterò” (Salmi 89:35). La mia alleanza manterrò con Isacco. Quando ti ho detto “prendi tuo figlio”, non ti ho detto “scannalo” ma “fallo salire”. Te l’ho detto per amore, l’hai fatto salire e hai eseguito il mio ordine, ora fallo scendere (Bereshit Rabbà 56:8, trad. it. di rav Alfredo Ravenna, seconda ed. Giuntina in corso di pubblicazione).

Nella tradizione ebraica la Torà scritta viene sempre letta insieme alla Torà orale del Midrash e del Talmud.

Sostiene Mancuso che il brano della Genesi “non contiene il minimo cenno di condanna del sacrificio umano che si sta per compiere”. Ma certo che c’è la condanna! L’angelo chiama Abramo per nome per ben due volte e poi gli dice: “Non gettare la tua mano sul ragazzo e non fargli nulla!” (22:11-12). È un ordine perentorio di non toccare il ragazzo che non ammette deroghe.

Sostiene Mancuso che nei passi della Torà dove compare il divieto di fare sacrifici umani (Lev. 18:21 e 20:2-5; Deut. 18:9-13) il contesto è “cultuale”, non tra “i delitti contro la vita”. Ma il reato di omicidio è già enunciato nei Dieci Comandamenti (Es. 20:13; Deut. 5:17): nei sacrifici umani c’è un ulteriore reato che si sovrappone a quello di omicidio, l’idolatria. Compiendo un sacrificio umano si contravviene a due reati, “non uccidere” e “non fare culto pagano”. Sostiene ancora Mancuso che “i sacrifici umani sono condannati dalla Bibbia soprattutto in quanto sacrifici ad altri dèi”. Mancuso intende forse dire che da qui si imparerebbe che un sacrifico umano rivolto al Signore Iddio sarebbe lecito? Strana logica. Certo non è quello che la Torà scrive esplicitamente nel seguente passo: “Non devi far questo al Signore tuo Dio perché essi hanno fatto per i loro dèi ogni sorta di azioni abbominevoli che il Signore odia; infatti hanno arso nel fuoco per i loro dèi perfino i loro figli e le loro figlie” (Deut. 12:31; trad. di rav Elio Toaff z.l.). Più chiaro di così.

Infine Mancuso riporta, a ulteriore prova che i sacrifici umani – se dedicati al Signore – non sarebbero vietati dalla Bibbia, il caso di Iefte (Yiftach). Costui era un capo militare, di cui si parla nel libro dei Giudici, che immolò la figlia a Dio perché aveva fatto il voto di offrire in sacrificio il primo essere vivente che gli fosse venuto incontro se avesse vinto in battaglia. E il caso volle che gli uscì incontro sua figlia. Iefte, quando la vide, si lacerò le vesti ed esclamò: “Ahimè, figlia mia, mi hai abbattuto e tu mi sei causa di sconvolgimento, perché io ho aperto bocca promettendo al Signore e non potrò tornare indietro” (Giudici 11:35). Segue un serrato colloquio fra figlia e padre, la richiesta da parte di lei di andare a piangere fra i monti per due mesi insieme alle sue compagne, il ritorno e l’esecuzione del voto.

Portare una prova da questo episodio per affermare che è lecito fare sacrifici umani è assurdo. La Bibbia è piena di pesanti accuse dei profeti per le nefandezze compiute dagli ebrei, in particolare “lo spargimento di sangue, l’idolatria e l’immoralità sessuale”. Il popolo ebraico fu duramente punito per questi atti, il Tempio di Gerusalemme che era stato costruito dal re Salomone fu distrutto da Nabucodonosor, re di Babilonia, e gli ebrei vennero portati in esilio. Riguardo a Iefte, tralasciamo qui i molti commentatori classici che asseriscono che la ragazza non fu affatto sacrificata e che l’adempimento del voto consistette nel farle vivere una vita da eremita (comunque una condizione tremenda), e limitiamoci a quanto affermano i Maestri del Talmud e del Midrash: “Iefte nella sua generazione come Samuele nella sua generazione” (Talmud bavli, Rosh haShanà 25b). Come a dire: c’è chi si merita di avere giudici di alto livello come Samuele e chi quelli di infimo livello come Iefte, che pronunciando parole sconsiderate fece qualcosa che era vietato fare. Nel Midrash, Iefte è raffigurato dai Maestri come un ignorante e un orgoglioso. Se avesse studiato la Torà, avrebbe saputo che è vietato sacrificare esseri umani e anche che i voti si possono far annullare da un Saggio (il Sommo Sacerdote o, ai nostri tempi, un rabbino). Invece, non ascoltò le parole della figlia, che la Torà la conosceva meglio di lui e che tentò di spiegargli che il voto non era valido. Iefte neanche andò a farsi sciogliere il voto da Pinchas, il Sommo Sacerdote in carica a quell’epoca.

Peraltro, il Midrash condanna non solo il comportamento di Iefte, ma anche quello di Pinchas perché tergiversò e non si affrettò ad andare lui stesso direttamente da Iefte a sciogliere il voto, affinché la ragazza si potesse salvare. Dicono i Maestri che entrambi, Iefte e Pinchas, furono puniti dal Cielo in quanto responsabili del “sangue della ragazza”. Come spiega il Midrash, è come “quando la partoriente e la levatrice sono entrambe incompetenti, e il figlio della sventurata madre muore durante il parto” (Bereshit Rabba 60:3, cit., e simili versioni in altri testi midrashici). L’idea che l’episodio di Iefte ci dimostrerebbe che il sacrificio del figlio (o di qualsiasi essere umano) fosse lecito agli occhi degli autori biblici non ha alcun fondamento ed è all’opposto del pensiero ebraico. La Bibbia biasima, anzi condanna, il sacrificio umano. Oltre ai passi della Torà già citati, il profeta Geremia riferisce le parole del Signore che parla contro “coloro che bruciano col fuoco i loro figli e le loro figlie, cosa che Io non ho comandato e neppure Mi venne in mente” (Geremia 7:31 e parole simili anche in 19:4-5; 32:35). Il Talmud afferma che le parole di Geremia in questi versetti si riferiscono, fra l’altro, a Isacco figlio di Abramo e alla figlia di Iefte (Ta’anit 4a).

Torniamo all’episodio della legatura di Isacco. È vero: Abramo dapprima capisce l’ordine nel senso letterale, comune alla sua epoca, ma è perplesso. Le cose non tornano, contraddicono le precedenti parole del Signore e quanto Abramo ha imparato a conoscere del Signore. Padre e figlio si incamminano in silenzio ed entrambi, presumibilmente, rimuginano dentro di loro. E poi finalmente Abramo capisce il vero senso dell’ordine, quando la voce dell’angelo lo chiama e gli intima di non alzare la mano sul figlio. Abramo la prova la supera proprio non sacrificando il figlio. Poteva stendere la mano sul figlio, ma non lo fa! L’angelo gli dice di non fare nulla al ragazzo, ma non è l’angelo che gli ferma la mano. È Abramo stesso che, ascoltata la voce dell’angelo, ferma coscientemente la propria mano. E non potrebbe essere altrimenti (ora sto parlando da biologo): nessuno essere immateriale potrebbe di fatto “fermare” una mano che si alza. Solo la propria volontà può farlo.

Don Yitzchaq Abrabanel, il grande Maestro ebreo nato a Lisbona che nel 1492 fuggì insieme con altre decine di migliaia di ebrei dal Portogallo e dalla Spagna, dapprima approdato a Napoli e poi a Venezia, scrive che il brano sulla “legatura di Isacco” è “il fondamento di Israele ed è il suo merito davanti al Cielo, e per questo ricorre nelle nostre preghiere quotidiane ed è bene dilungarsi nel suo studio e nella sua comprensione più che altri brani”. Oltre alla lettura di questo brano nelle preghiere mattutine di molti riti, questo passo viene letto dal Sefer Torà in Sinagoga due volte l’anno, una volta come parashà settimanale e l’altra a Rosh haShanà (Capodanno), perché secondo una tradizione l’evento descritto avvenne in quel giorno.

Vorrei precisare che questo brano della Torà non viene mai letto dalla collettività ebraica con un senso di “strazio”, come è capitato a Mancuso. Non certo perché il popolo d’Israele sia insensibile all’amore filiale, figuriamoci. Si è ben consapevoli della drammaticità del racconto. Uno dei canti più popolari della tradizione liturgica ebraica di tutti i riti, con una bella musica orecchiabile, è Oqèd ve-hane’eqàd ve-hamizbèach (“colui che lega, colui che è legato e l’altare”), che ricapitola in forma poetica il racconto di Genesi 22. Lo si canta in diverse occasioni, fra cui Rosh haShana e Kippur e la sera precedente la milà. In questo componimento, Sara, vera yiddishe-mame ante litteram, si preoccupa molto a veder partire figlio e marito per una destinazione e una missione sconosciuta. Nella seconda strofa è scritto (in traduzione italiana): “Sara disse ad Abramo: Va’ pure, signor mio, ma non allontanarti troppo!” e Abramo le rispose: “Sia il tuo cuore fiducioso in Dio”. Il motivo per cui il canto è intonato da tutti in coro, con gioiosa emozione, è la consapevolezza che il racconto di Abramo e Isacco è il fondamento della nostra identità ebraica. Anche se molti non comprendono più le parole ebraiche del canto, il fatto che le sappiano a memoria denota una tradizione stratificata nei secoli, tramandata da generazione a generazione, da festa a festa. Altro che strazio!

Mancuso scrive a proposito della figlia di Iefte: “Dio, questa volta, non mosse un dito per salvare la ragazza”. Forse Dio parlò, attraverso le parole della figlia che cercava di convincere il padre dell’invalidità del voto, ma Iefte non volle sentire le sue parole, per ignoranza e pochezza di spirito piuttosto che per insensibilità. La responsabilità è sempre umana, come lo sarebbe stato pure per Abramo se avesse spinto la sua mano sul collo di Isacco. Ma Abramo non spinse la sua mano. La differenza fra Abramo e Iefte è che il primo era di un livello spirituale, morale e intellettuale di gran lunga superiore. Altro che “schiavitù della mente”, come l’infelice espressione usata da Mancuso nei confronti di Abramo. Abramo è colui che, partendo da zero (suo padre era un venditore di idoli), ruppe con il paganesimo e il politeismo, iniziando un suo percorso spirituale autonomo. Abramo è un rivoluzionario, non certo uno “schiavo di mente”.

Ha ben detto Marco Morselli in un recente intervento che se Abramo avesse ucciso suo figlio, non avrebbe superato la prova e non sarebbe stato il fondatore dell’ebraismo. Anche perché non ci sarebbe stato il successore designato, ossia Isacco. Superare la prova consisteva nel NON sacrificare il figlio, l’esatto contrario di quanto appare a una lettura superficiale. È interessante come lo stesso brano biblico possa essere letto da persone diverse in due modi diametralmente opposti.

Vito Mancuso riporta l’idea di Amos Oz e di Shulamith Hareven, secondo i quali Abramo avrebbe dovuto opporsi fin dall’inizio all’ordine divino. Quello sarebbe stato il vero modo per superare la prova. Proviamo a chiederci cosa sarebbe successo se Abramo avesse risposto “No, comandante”, invece del “Sì, comandante”. La prova sarebbe stata superata, ma ci sarebbero stati gli ebrei (e le religioni da loro derivate)? Ovviamente non abbiamo la risposta. Se già la storia umana non si fa con i “se”, figuriamoci per quella divina. In questo caso, come in altri, vale il detto di Isaia: “Perché i Miei pensieri non sono i vostri pensieri, né le vostre vie sono le Mie vie, dice il Signore” (Is. 55.8).

Tuttavia, una risposta forse ce la dà Rav Jonathan Sacks, z.l., il più influente pensatore ebreo di lingua inglese della nostra generazione (= ultimi 30 anni). Rav Sacks, scomparso troppo presto, riesce sempre a essere originale, mai scontato. Alla fine di uno studio su questo brano della Torà, egli scrive così (lo lascio nell’originale inglese, per non rischiare di incorrere in una traduzione approssimativa):

Why the binding? Why put Abraham and Sarah though the agony of thinking that the son for whom they have waited for so long is about to die?

Many answers have been offered over the generation, but one transcends all others: We cherish what we wait for and what we most risk losing. Life is full of wonders. The birth of a child is a miracle. Yet, precisely because these things are natural, we take them for granted, forgetting that nature has an architect, and history an author.

Judaism is a sustained discipline in not taking life for granted. We were the people born in slavery so that we would value freedom. We were the nation always small, so that we would know that strength does not lie in numbers but in the faith that begets courage. Our ancestors walked through the valley of the shadow of death, so that we could never forget the sanctity of life.

Throughout history, Jews were called on to value children. Our entire value system is built on it. Our citadels are schools, our passion, education, and our greatest heroes, teachers. The seder service on Pesach can only begin with questions asked by a child. On the first day of the New Year, we read not about the creation of the universe but about the birth of a child – Isaac to Sarah, Samuel to Hannah. Ours is a supremely child-centred faith.

That is why, at the dawn of Jewish time, God put Abraham and Sarah through these trials – the long wait, the unmet hope, the binding itself – so that neither they nor their descendants would ever take children for granted. Every child is a miracle. Being a parent is the closest we get to God – bringing life into being through an act of love.

(Tratto da Covenant & Conversation. Genesis: The Book of the Beginnings, Maggid books, Jerusalem 2009, p. 119; anche online in: https://www.rabbisacks.org/covenant-conversation/vayera/the-miracle-of-a-child/ ; nel sito è presente anche la versione audio).

No comment. Come sempre, rav Sacks ha trovato le parole giuste. Chapeau!

Leggi anche:

5 risposte

Questo testo , che risponde alla replica di V. Mancuso sulla Stampa al primo articolo di Rav G. Di Segni pubblicato su Riflessi, illumina in modo chiaro i passi biblici citati da Mancuso sulla questione dei sacrifici umani nella Bibbia, alla luce dell’esegesi della Legge orale costituita dal Talmud e dal Midrash.

Posto che anche io come Rav Di Segni, non credo in alcun modo che il riferimento biblico di Mancuso nell’intervista di Venerdì di Repubblica – all’origine della disputa- fosse ispirato da antigiudaismo, credo invece che la disputa che ne è seguita (arricchita anche dagli interventi di Morselli e Assael) abbia molti elementi che meritano attenzione affinché il dialogo ebraico- cristiano possa progredire.

A ben guardare le divergenze nascono proprio da questo, ossia da una esegesi dei testi biblici priva dell’utilizzo del Talmud e del Midrash, non riconosciuti nel Cristianesimo come parte della rivelazione sin dai primi secoli dell’era cristiana, e un utilizzo di queste fonti per spiegare il testo e mostrarne la sua complessità a partire dall’interpretazione del senso semplice.

È bene che ci sia stato un confronto ispirato alla volontà di dialogare su questo tema poiché ha offerto lo spunto per far conoscere meglio una tradizione esegetica che comprensibilmente non è molto diffusa nel mondo cristiano.

Non so quanto nell’esegesi cristiana del passo pesi invece la lettura tipologica che vede nel sacrificio di Isacco il modello su cui si fonda nel c.d. Vecchio Testamento il sacrificio del Cristo inviato e sacrificato dal Padre per riscattare l’umanità dal peccato proprio del c.d. Nuovo Testamento.

È qui il divario tra le due letture, ciascuna delle quali fa capo ad una diversa tradizione esegetica; ma, come ricorda Rav G. Di Segni, ogni discussione, se animata da spirito costruttivo, non è mai inutile.

Cara Claudia, anch’io ho gioito nel leggere il testo di Rav Gianfranco Di Segni e durante la lettura ho pensato: “finalmente qualcuno che spiega il testo!”. Devo però dirti che l’esegesi cristiana, ovvero quella fatta da chi ha studi e competenza alle spalle, non solo tiene conto del prezioso tesoro della tradizione ebraica, ma lo reputa imprenscindibile proprio per la stessa comprensione del testo. L’esegesi patristica di stampo tipologico e sostitutiva, che tu giustamente citi, appartiene al passato ed è oggetto più di studio dei patrologi che dei biblisti, non certo comunque come esegesi che si possa considerare valida, ma proprio come analisi di un modo di accostarsi al testo estremamente limitato e pervaso da un atteggiamento apologetico ed esclusivo, che tanto male ha prodotto, come tutti noi ben sappiamo. Purtroppo il problema è che i “teologi” come Mancuso non leggono quanto gli esegeti cristiani producono nella loro ricerca. Sarebbe bastato che Mancuso avesse letto il lavoro di un famoso esegeta cristiano come A. Wènin (tradotto anche in italiano) per attingere ad una spiegazione del testo molto in sintonia con quella di Rav Di Segni. Non è l’esegesi cristiana ad essere carente, almeno quella seria, fatta da ricercatori accademici che però scrivono anche per un pubblico più vasto. Dello stesso Wènin c’è anche infatti un testo più agile e più accessibile a tutti. Il problema è nella presunzione di chi pensa di conoscere la Scrittura, e in questo caso, la Torah senza studiarla o limitandosi a quell’infarinatura superficiale che magari ha avuto all’inizio dei propri studi teologici. La verità è che si continua a fare una sorta di teologia a prescindere dal testo sacro e dalla ricerca e studio di quest’ultimo. Prima di scrivere su un testo biblico Mancuso avrebbe dovuto studiare un po’ di più, ma purtroppo non è il solo, tra coloro che hanno audience, a pensare che quanto già sanno è più che sufficiente…

Per me la cosa veramente importante di quanto scritto da rav Gianfranco Di Segni è il primo paragrafo, ovvero nessun antisemitismo e nessun antigiudaismo in quello che ho dichiarato e scritto.

Quanto alla questione, a me non interessa in alcun modo “aver ragione”, dico solo che la vastità della tradizione ermeneutica ebraica e cristiana e filosofica riguardo a questo brano segnala che ci troviamo di fronte a un passo da sempre inquietante per la coscienza, il quale oggi può essere letto con gioia e non con strazio, come sottolinea Di Segni, solo perché se ne conosce la fine e non si pensa ad Abramo e a Isacco nella concretezza di quei giorni.

Alcune questioni concrete però vorrei richiamarle.

1) Traduzione: assumo che l’ordine divino si può tradurre come propone Di Segni, ma, come riconosce egli stesso, il primo a capire che si trattava di “offrire in olocausto”, e non di “far salire”, fu Abramo, altrimenti non avrebbe alzato il coltello. E dopo Abramo lo stesso avviene per la gran parte della tradizione.

2) Ho scritto che il passo di Genesi 22 non contiene parole di condanna e lo ribadisco: le parole dell’angelo ordinano perentoriamente di fermarsi ma non descrivono ciò che Abramo sta per fare come “abominio”, “orrore” o termini analoghi che prendono la distanza morale da quanto si stava per compiersi.

3) Io non sostengo in nessun modo che la Bibbia in quanto tale sia a favore dei sacrifici umani, non mi sono mai sognato neppure di pensarla una cosa del genere. Ho solo sostenuto che, a mio avviso, la pagina della Aqedah non fu scritta per condannare i sacrifici umani ma per fondare un preciso modello di fede: quello della fede come obbedienza assoluta, anche a dispetto dell’etica; cioè quella modalità di credere che dice sempre e comunque “Sì comandante!”, per citare Shulamith Hareven (che riprendo da Amos Oz, “Cari fanatici”, p. 54).

4) Ho portato a esempio il passo di Iefte e del sacrificio di sua figlia non per sostenere che la Bibbia in quanto tale sia a favore dei sacrifici umani, ma per mostrare come la fede in quanto obbedienza assoluta anche a dispetto dell’etica sia esecrabile. E che il sacrificio di Iefte nel passo in questione non venga condannato è un dato di fatto; che poi lungo la tradizione o Torah orale si giudichi Iefte così come riporta Di Segni, mi fa solo molto piacere.

5) Bellissime le parole di Jonathan Sacks, autore che stimo e di cui ho letto e studiato “Moralità”, trovando con lui una consonanza pressoché totale.

Infine riporto un passo biblico che esprime esattamente quello che intendo sull’oggetto fondamentale del nostro discutere, cioè il modello di fede e più in particolare il rapporto fede-etica. Si tratta di un passo del profeta Michea (6,7-8) che amo particolarmente e nel quale al versetto 7 individuo un’allusione proprio alla legatura di Isacco. Eccolo nella traduzione della Bibbia ebraica a cura di rav Disegni:

“Con che cosa debbo presentarmi al Signore, piegarmi a Dio eccelso? Debbo presentarmi a Lui con olocausti, con vitelli di un anno? Gradirà Egli migliaia di montoni, miriadi di rivi d’olio? Dovrò dare il mio primogenito per il peccato, il frutto del mio ventre come sacrificio espiatorio della mia colpa?”. Nel versetto successivo c’è la risposta divina: “Uomo, il Signore ti ha detto che cosa è bene; e che cosa Egli richiede da te se non che tu operi con giustizia, ami la bontà e proceda umilmente con il tuo Dio?”.

Concludo sottolineando che è esattamente il primato dell’etica (che può portare alla disobbedienza di fronte a qualunque autorità religiosa, fosse pure la voce di Dio) che mi ha condotto a rifiutare ogni tipo di sacrificio espiatorio per la colpa e quindi a rivedere radicalmente il centro dogmatico del cristianesimo perché credo che la salvezza non venga dal sangue versato ma solo dalla giustizia praticata

Ringrazio dei diversi commenti.

Vedo con piacere che le posizioni mie e di Vito Mancuso si stanno avvicinando.

Sul punto 2: se c’è il divieto dei sacrifici umani, la condanna è implicita. Ma comunque la condanna esplicita c’è, ed è nel passo della Torà che ho già citato: “Non devi far questo al Signore tuo Dio perché essi [gli altri popoli] hanno fatto per i loro dèi ogni sorta di azioni abbominevoli che il Signore odia; infatti hanno arso nel fuoco per i loro dèi perfino i loro figli e le loro figlie” (Deut. 12:31). Per chi la Torà la legge quotidianamente, il messaggio è chiarissimo, ossia assolutamente no a ogni sacrificio umano (e da 2000 anni a questa parte, neanche di quelli animali).

Idem per il punto 4: la condanna delle azioni scellerate di Iefte, oltre al passo della Torà già riportato, sta nella stessa sezione biblica di cui fa parte l’episodio su Iefte (i Profeti), in particolare in Geremia che ho già citato, dove il profeta riferisce le parole del Signore contro “coloro che bruciano col fuoco i loro figli e le loro figlie, cosa che Io non ho comandato e neppure Mi venne in mente” (Geremia 7:31 e in 19:4-5; 32:35). E così in tutte le condanne da parte degli altri profeti e dei vari autori biblici contro coloro che “bruciano i loro figli e figlie nel fuoco”. Ovviamente uno dei capisaldi della condanna è il passo di Michà citato da Mancuso, unitamente al cap. 1 di Isaia.

Immagino qualcuno potrebbe replicare: “Ma la condanna ai sacrifici umani doveva stare nella stessa pagina dove ci parla degli episodi di Abramo e Iefte, non altrove!”.

Be’, io non ho l’ardire di dire agli Autori biblici come dovevano scrivere la Bibbia, che aggettivi usare, dove mettere le virgole…

GDS

PS Questa mia replica a questo ultimo commento di Vito Mancuso e anche il mio pezzo di ieri ce li siamo scambiati privatamente con VM nei giorni scorsi, insieme a utili informazioni bibliografiche, a riprova che fra noi c’è una sostanziale comunanza intellettuale di fondo, al di là di alcune divergenze che è normale che ci siano.

Vorrei aggiungere una ulteriore annotazione all’ottimo intervento di Gianfranco Di Segni.

Se si legge l’intero passo sulla legatura di Isacco, si capisce che lo stesso Abramo era convinto che non ci sarebbe stato il sacrificio del figlio.

Infatti Abramo dice ai due “ragazzi” :

“io e il ragazzo andremo fin là, faremo atto di adorazione e torneremo voi”.

E dice al figlio : “Il S provvederà l’agnello per l’olocausto”, come poi è avvenuto.

Abramo ha piena fiducia che il S lo avrebbe fermato.