Cos’è questa festa (e questa libertà) per noi, oggi?

Pesach ci chiama a riflettere su quale sia, oggi come sempre, l’idea di libertà che ha portato noi ebrei fuori dall’Egitto

Non passa giorno, senza che l’ebreo, o in una mitzwah che compie o in una preghiera che recita, non ricordi la Yetziàt Mitzraim, l’uscita dall’Egitto.

Come non c’è solennità del calendario ebraico la cui celebrazione non venga associata al ricordo dell’uscita dall’Egitto.

La festa di Pesach è talmente impressa nella coscienza ebraica che tale ricordo e il popolo ebraico sembrano camminare insieme, eternamente intrecciati, attraverso i millenni della storia.

In realtà Pesach costituisce per ciascuno di noi, in ogni generazione, un forte richiamo a compiere una verifica dei nostri sentimenti, un fermo invito a formulare sulla nostra persona la domanda se realmente ci sentiamo ” come se noi stessi fossimo stati liberati con i nostri padri in Egitto“. Il che significa che non si festeggia l’evento lieto che accadde ai nostri padri, ma il nostro evento lieto, la nostra personale e attuale liberazione. In questo modo ognuno di noi è coinvolto direttamente senza la frapposizione delle generazioni. Ognuno è quindi investito delle sue responsabilità, solo con la sua coscienza, davanti al problema dell’acquistata libertà.

Questo brano della Haggadàh, che ci vede protagonisti diretti dell’esodo dall’Egitto, è stato invariabilmente letto per secoli di storia ebraica: anche nei momenti più tragici gli ebrei non hanno cessato di insegnare ai propri figli, durante il Seder, che il Signore continuava a liberare noi dalla schiavitù e che noi eravamo liberi. Strano contrasto questo: un popolo che era nuovamente tornato in Egitto, cioè nella diaspora, in una condizione di schiavitù e sofferenza, privato della libertà, continuava a festeggiare e a cantare l’uscita dall’Egitto come attuale e personale uscita dalla schiavitù.

C’è molto da imparare da questa situazione paradossale.

Il popolo ebraico non ha mai abbandonato sotto il peso della persecuzione e delle forze esterne disgregatrici la propria cultura e la propria tradizione, ma ha saputo trovare in esse la forza per sopravvivere. Ci troviamo di fronte ad una forte affermazione di speranza: il Signore ha liberato i nostri padri, ma anche noi siamo e saremo liberati.

Ecco, quindi, che la scelta della propria storia diventa un’affermazione di libertà.

Ricordare l’esperienza dell’uscita dalla schiavitù d’Egitto è già in ogni momento un atto religioso e di forte presa di coscienza. Significa ricordarsi che la Torah è una pedagogia che ci insegna ad agire per la libertà, a non cedere alle minacce e alle suggestioni di chi ci vuole dispersi e annientati.

Ma il racconto dell’Esodo ci insegna anche che non c’è posto per la piena libertà politica e sociale di una comunità se in questa non vengono rispettati i diritti fondamentali dell’uomo. L’esperienza egiziana si pone così alla base della legislazione sociale ebraica : il popolo che ha sperimentato direttamente la condizione di schiavo deve essere il primo, una volta libero, a non riprodurre ai danni degli altri quelle barbare condizioni di vita.

L’uscita dall’Egitto di ieri, di oggi e di domani, diventa così la base, il punto di riferimento su cui misurare la nostra identità.

Diventa la giustificazione e lo scopo dell’imperativo morale che dirige la nostra esistenza verso l’obiettivo della Kedushà, della santità della vita: “….Poichè Io Sono il Signore che vi fa salire dalla terra d’Egitto per essere per voi come Dio, e voi sarete santi poichè Io Sono Santo” (Levitico, 11; 45). I due processi, quello della liberazione dalla schiavitù e quello della conquista dell’ideale morale, vengono sempre presentati insieme.

Questo ideale, la Kedushàh, la santità, cui deve tendere l’individuo, va inteso come un modello di etica che si realizza con una vita condotta secondo i dettami e nello spirito degli insegnamenti della Torah.

Chag Pesach Kasher Vesameach

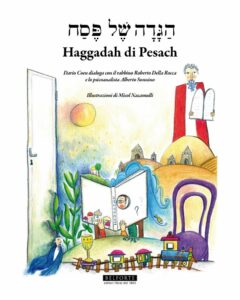

Per informazioni sull’Haggadà commentata da rav Della Rocca: vedi qui

La foto in alto è di Robert Couse-Baker

2 risposte

Bellissime le illustrazioni di Micol Nacamulli !!

Come mai la scelta così ben descritta qui sotto, oggi viene considerata segno di integralismo e di per sè anche “antidemocratica”?

Tendere ad essere “Kedoshim”, “Santi“, nel senso di separati, distinti, non vuol dire rifiuto, fuga ascetica, o esclusione acritica, ma assume il significato di educazione, di autoeducazione, ma soprattutto di trasmissione del messaggio ai propri figli,