Amos Gitai: il cinema è uno splendido edificio

Il cinema di Gitai esprime l’amore per Israele e la società israeliana, in quelle zone in cui accade l’inaspettato, in cui la traiettoria razionale delle imagini si trasforma in pura emozione

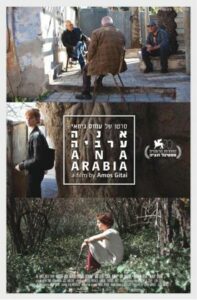

Negli ultimi anni ho avuto il piacere di coprodurre tre film centrali nella prolifica produzione di Amos Gitai: Ana Arabia, Tsili e Rabin: the last day.

Amos ama profondamente Israele e proprio per questo motivo il suo sguardo è estremamente lucido e sempre rivolto al superamento di una soffocante polarizzazione, che confina il dibattito in pro e contro. Il cinema di Gitai entra nel tessuto vivo della società israeliana e nelle sue pieghe, in quelle zone in cui accade l’inaspettato.

Ogni suo film nasce da una progettazione architettonica, non a caso la sua è una formazione da architetto, in cui ogni movimento di camera è già lo sviluppo di un pensiero, nella maggior parte dei casi un pensiero critico, che avanza inquadratura dopo inquadratura al passo dei suoi straordinari attori. Un esempio lampante di questa metodologia cristallina è la decisione di girare Ana Arabia in un unico piano sequenza.

Proprio come nella progettazione di un edificio in quel caso venne realizzata una maquette del quartiere tra Jaffa e Bat Yam, disegnando il percorso che la protagonista, la giornalista Yael, avrebbe fatto nell’incontrare i numerosi parenti di Hanna Klibanov, sopravvissuta a Aushwitz e sposata a Yussuf, uomo arabo con cui ha avuto cinque figli. Yael è mossa da uno spirito di inchiesta, ai limiti dello scandalistico, partendo dalla morte di Hanna vuole incontrare i suoi parenti arabi con l’intento di sollecitare un qualche contrasto, di marcare la conflittualità di due mondi. Il cinema però la sorpassa.

Una esperienza umana, quella della protagonista, che diventa il cinema stesso, con la sua capacità di avvolgere i corpi in una danza ininterrotta. In questo sta la grandezza di Amos Gitai, quella di orchestrare, come nel piano sequenza iniziale di Free Zone o in quello del cortometraggio The Book of Amos sezione del film collettivo Words with Gods, una danza di corpi e parole. L’influenza più profonda in questa lucida prassi cinematografica, che anima tutti i suoi film, è sicuramente il pensiero filosofico e pragmatico sviluppatosi al Bauhaus, la scuola tedesca di arte e design di cui il padre Munio è stato allievo. Un’eredità dichiarata e ricercata, che diventa ancora più forte data la ferita che costrinse Munio ad abbandonare la scuola a seguito delle persecuzioni razziali.

La vita, con i suoi rovesci tragici, si ferma sempre a un passo dall’armonia, eppure rimangono i disegni, la progettazione, una matrice replicabile, per costruire finalmente un edificio armonioso che ci contenga tutti. Amos Gitai ha suggerito nei suoi film come costruire, gli spettatori più accorti non si lasceranno sfuggire l’opportunità di poggiare un nuovo mattone.